우리은행, 하나은행 ATM 생체등록 후 국민은행 계좌연결 불가

등록해도 국민은행과 신한은행은 자사 계좌만 은행업무 가능토록

금융결제원 “우리와는 연계, 국민 쪽과는 생체정보 분산 보관 중”

“해킹 사고 터지면 누구 책임?…’소 잃고 외양간 고치는 꼴 ’반복 말기를”

우리나라 일부 피싱 등의 개인정보를 이용한 범죄가 늘어나고, 한때 비대면 업무가 활성화되면서 ATM 사용량이 고령층을 중심으로 여전하다. 몇 년 전 국내 시중은행들은 거대한 예산을 들여 일제히 인체 정장맥이나 얼굴인식 등 바이오기술을 이용한 생체인식을 도입했다. 생체인식이면 보안의 마지막이라 할 수 있다. 변경도 불가하다. 그렇다면 국민의 생체정보를 철저히 지켜야 할 의무가 있는 이들 금융기관 보안상황은 과연 어떨까?

<The Mess>가 직접 기기를 찾아가 사용한 뒤 취재해 본 결과 이들 기관의 보완은 허술했다. 통합되지 못한 경우, 당연히 더더욱 그렇다. 우리은행과 하나은행은 타 은행과 연계해 사용할 수 있도록 해 놓았고, KB국민이나 신한의 경우, 자사 계좌만 이용할 수 있도록 해 놓았다. 통합 관리해야 할 정부 기관의 답변은 금융기관 소관 분산보관이다. 컨트롤 할 수 없거나 안 하겠다는 뜻.

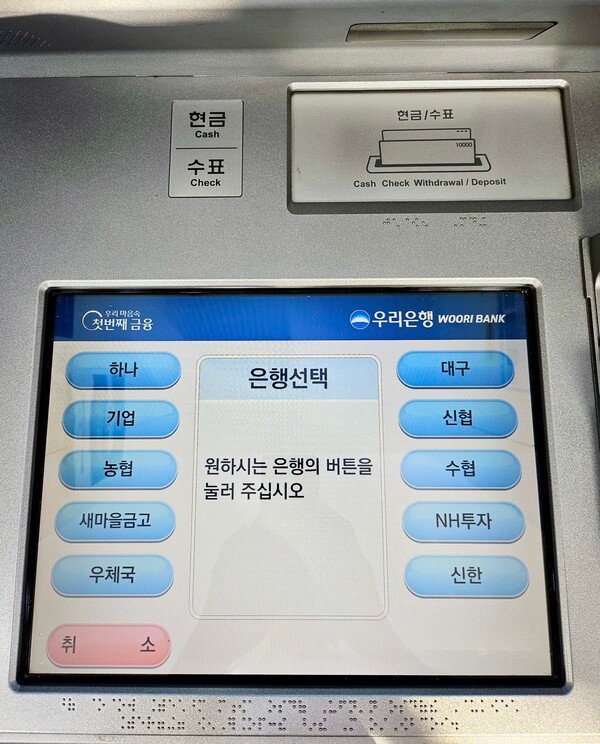

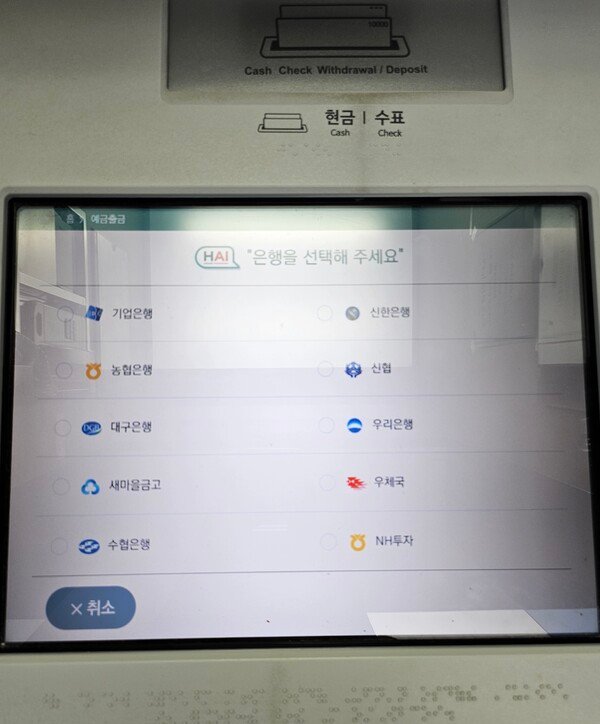

먼저 우리은행 ATM기기 바이오인증을 등록 후 해당 메뉴에 들어가보면 하나, 신한, 농협, NH농협, 기업, 새마을금고, 대구, 우체국 등의 은행 계좌와 연결할 수 있도록 돼 있다.하나은행의 경우 우리, 신한, 농협, 새마을금고, 대구, 우체국 등의 계좌를 이용할 수 있다. 모두 KB국민이 빠져 있다. 정작 KB국민은행은 바이오인증 등록 후 이용할 수 있는 계좌가 자사 계좌 뿐이다.

신한은행 역시 자사 계좌만 연결돼 있다.

우리은행 관계자는 “국민은행 쪽이 금융결제원에 호환 등록을 하지 않았기 때문’이라고 했고, ‘국민은행에 알아보니 우리은행은 지문을 사용하는데, 저희는 손바닥 정장맥을 통해 인증합니다. 생체등록 방식 차이일 겁니다”라고 답변했다.우리은행 측에 따르면 생체보안인증을 주관하는 기관은 금융결제원이다.

해당 기관 관계자는 “정장맥 정보를 기관에서 국민은행과 분산 보관을 하고 있는 것 맞습니다. 그런데 호환 인증을 허용하는 등의 여부는 사실 조금 더 고려해야 할 부분이 많아서 타 기관에서 등록된 정보를 이용하는 것이고, 각 은행이서 수요와 공급이 맞아야 가능한 부분이거든요. 해당 담당자는 ‘금융서버 분야입니다’라 답했다.

국민 생체정보를 가지고 컨트롤타워 역할을 해야 하는 국가기관이라 전체적 그림을 그려줄 것을 기대했지만, 시원한 답변을 들을 수는 없었다. 결국 국민 정보를 따로 보관하고 있고, 공유하지도 않는다는 얘기다. 만약에 해킹으로 국민 생체정보 보안 사고라도 터지면, 그 책임은 누가질까?

마이데이터 시대에 사용자가 스마트폰 앱을 깔려, 자산연결 메뉴를 통해 모든 금융기관계좌를 통합해 이용할 수 있도록 해 놓았다. 고객정보를 공유하는 금융기관이기 때문에 국민은 개인정보를 모두 제공하고, 이 같은 서비스를 이용하도록 용인한 것이다. 스마트폰 앱 상에서도 지문을 이용한 바이오인증이 존재한다. 하지만 은행 등 3000~4000대가 깔린 ATM기기 사용자가 급한 현금을 빼 쓰려해도 타 계좌를 이용할 수 없다.

바이오등록 역시 쉽지 않다. 신한은행 ATM 바이오증을 위해 중구 본점에 찾아가 기기 화면을 통해 한 여직원과 주민등록과 얼굴을 확인하고 나서야 겨우 등록할 수 있었다. 등록할 수 있는 기기는 몇 대 안되는 것으로 보인다. 당장 이용할 고객이 없으면, 설치하지 않으면 된다. 쓸데없는 서비스까지 도입해 국민 이자로 벌어들인 수익을 까먹는지 이해를 할 수가 없다. 해당 서비스 홍보비용만 해도 엄청난 낭비일 것이다.

작년 국내 시중은행 중 당기순이익은 하나 3조 2922억원, KB국민 3조 12억원, 신한 2조6121억, 우리 2조 2771억, NH농협 1조 7783억원 순이다.